「ハチはなぜ大量死したのか」

人の生活が、ハチの活動にどれだけ依存しているか、あまり知られていない。もし、地球からハチがいなくなったら、ハチミツだけでなく、かなりの種類の野菜や果物が食卓から消えることになる。

2007年、推定300億匹という膨大な数のミツバチが、突然行方不明になった。

「ハチはなぜ大量死したのか」

原著/ローワン ジェイコブセン Rowan Jacobsen

訳/中里 京子

地球温暖化、農薬、遺伝子組換え農作物、疫病、ハチ自身が抱えるストレスなど、様々な角度から丁寧に調査、その原因を追究していく本書は、さながらミステリー小説のように展開する。一点だけ小説と異なるのは、犯人、つまりハチが消えた原因が分からないまま終わるということだ。

本文中、こんなエピソードが紹介されている。

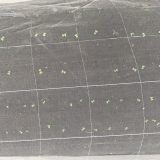

養蜂家に飼育されるミツバチは、同じ大きさでハニカム状の巣穴が規則的に並んだ人口の巣箱に暮らしている。ハチの天敵であるダニは、巣箱に侵入すると幼虫を襲い、そこに暮らす蜂群は壊滅してしまう。これに頭を悩ませた養蜂家は、何を思ったのか、人口の巣箱の使用を止め、ハチ自身に巣を作らせてみることにした。

果たして、ダニは撃退されることになる。人にはただ不規則なだけに見えた大きさの異なる巣穴は、幼いハチを天敵から守るためのものであり、働きバチの作業効率性を高めるものだったのだ。

人そのものも内包する自然の複雑で高度な仕組みは、人の考えなど遠く及ばないもので、だからこそ昔の人はそこに神という自分たちとは異なる存在を感じてきた。

目の前で起きている事柄に、場当たり的に、自分たちだけに都合よく対処してきたその積み重ねが生み出した現在の地球環境は、ハチだけでなく、僕たち「ひと」にも重大な結果を与えようとしている。

それが、率直な読後の思いだ。

(2012年フリーペーパー TREE&NORF Vol.1掲載)