Social DistanceならぬPlanting Distance – 農作物の適切な距離間とは

徳本です。

新型コロナウィルスの影響で、色々なところでソーシャルディスタンス(Social Distance)という言葉をよく耳にするようになりました。日本語に訳すと「社会的距離」、つまり、他人と物理的距離を置くことを意味します(2メートル以上が世界的に取り組まれている距離のようです)。

昨今、少子高齢化が進む流れを受け、できるだけ人が集まって暮らすことで行政サービスや社会インフラなどにかかるコストをできるだけ低減し維持する、いわゆるコンパクトシティについて、多数の地方自治体が実施、検討しています。

しかし、東京や大阪といった大都市は言うに及ばず、多くの人が集まって暮らすことが自然災害や感染症に対していかに脆いか、今回のコロナ禍で露呈しました。

既成概念が覆るほどの衝撃を受けているのは、僕だけではないはずです。

Planting Distance – 農作物の適切な距離間

さて、僕たち農業を営む人間にとって、実はこの距離というのは普段からとても意識しているものだったりします。

それは、農作物同士の距離、「栽植距離」(Planting Distance)です。

適切な栽植距離は、栽培する作物、品種特性、土質、地域の気候風土により、センチ単位で変化します。農作物を病害虫から守り、健やかに育てるためです。

水稲では、苗と苗の距離を15~30センチの間で変化させます。以前栽培していた小松菜では、3~8センチの間で種と種の距離を変えていきます。

小松菜

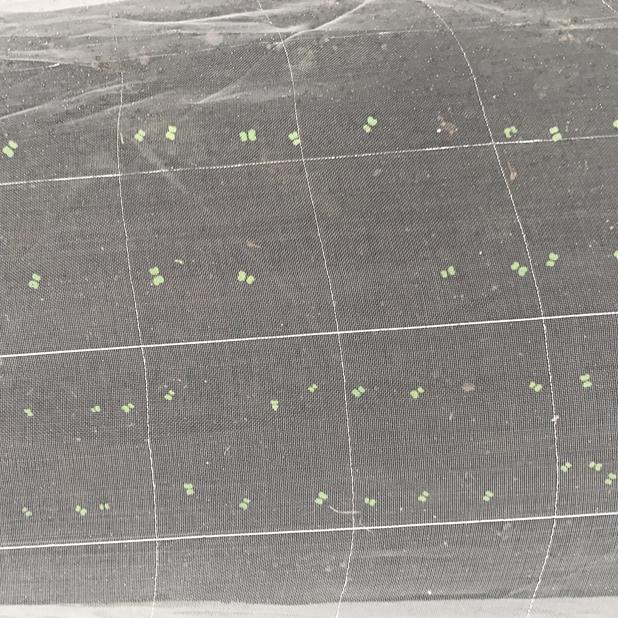

小豆

キャベツ

このわずかな間隔の調整が、その後の生育に大きく影響するのです。

密植と疎植

種と種(苗と苗)の間隔を小さくして植えることを密植といいます。反対に、離して植えることを疎植といいます。

それぞれ一長一短ありますが、トゥリーアンドノーフでは極力、疎植での栽培を実践しています。

密植は同じ面積でたくさん播くことができるので、うまく栽培管理できれば面積あたりの収量が多くなります。

しかし、植物が成長すると風通しが悪くなります。日照の奪い合いがはじまり、徒長という現象が起きやすくなります。結果、植物が貧弱になり、ウィルスやカビなどの病原菌に侵されやすくなります。一旦病気や虫害が発生してしまうと、農作物同士の距離が近いため、伝染するリスクも高まります。

もちろん、疎植でも距離をとり過ぎると、葉や茎だけ大きくなりすぎて実がほとんどならないというような事象も起こりえます。

決まった「正しい距離」というものはなく、僕たち農業家はこれを見極める力(技術)を養う必要があるわけです。

大きな視点

視点を、畑の野菜についた小さな虫から、ジム・ラヴェルのそれまで高めて考えれば、農作物(人間が食べる目的で作られている植物)にとっての病害虫は、人間の活動に対して生じているごく自然な調和とも言えます。

自然界の調和をできるだけ乱さず、資源やエネルギーを地域で循環させながら、持続的に農産物を再生産していくのが現代の農業技術の根底にある考え方だとすれば、農薬や肥料を過度に使うことなく、病気や虫害を防ぐ(=調和を乱さない)ことができる「適切な農産物の距離」について、もっと多くの農業家が考え、検証・実証し、情報共有していくべきではないかと思います。

都市とは遠く離れた鳥取の畑で、一人トラクターに乗って(完璧なソーシャルディスタンス!)考えをめぐらせていると、僕たち人間という「種」の、適切な距離や生活様式をいま一度考える時期にきているようにも思えてきます。

それではまた来週。

*ジム・ラヴェル: アメリカの宇宙飛行士。映画化されたアポロ13号の船長を務めるなど、宇宙に二度行った宇宙飛行士として知られる。